プログラミング言語の中でも、長い歴史を持つC言語と、幅広い分野で利用されるJava。

この二つの言語は、その特性や得意な分野が大きく異なります。

これからプログラミングを学ぼうとする方にとって、どちらを選ぶべきかは非常に迷うところでしょう。

そこでこの記事では、C言語とJavaの歴史や特徴、そして用途、難易度、将来性といった観点から、両者の違いを徹底的に比較・解説していきます。

C言語とは

C言語は、1972年に開発された歴史あるプログラミング言語です。

コンピュータのハードウェアに近い部分を直接操作できるパワフルさが特徴で、OSや組み込みシステムなど、現代社会を支える基盤技術の多くがC言語で作られています。

C言語の歴史

C言語は、1972年にアメリカのベル研究所に所属していたデニス・リッチー氏によって開発されました。

先行するB言語という言語を改良して作られたため、「C」という名前が付けられたのは有名な話です。

当初は、オペレーティングシステム(OS)であるUNIXを開発するために設計されました。

それまでOSの多くは、特定のコンピュータでしか動かないアセンブリ言語で書かれていましたが、C言語でUNIXを記述したことにより、異なる種類のコンピュータへOSを移植することが容易になったのです。

この移植性の高さが評価され、C言語は急速に普及していきました。

その後、1989年には米国国家規格協会(ANSI)によって「ANSI C」として標準化され、今日に至るまで多くの派生言語を生み出しながら、プログラミング言語の世界に大きな影響を与え続けています。

C言語の特徴

C言語の最大の特徴は、ハードウェア寄りの低レイヤーな処理を得意とすることでしょう。

メモリのアドレスを直接指定して操作する「ポインタ」という機能があり、これによってきめ細やかなメモリ管理や高速な処理を実現できます。

プログラムの実行速度が非常に速いため、OSやデバイスドライバ、処理速度が求められる科学技術計算、IoT機器や家電製品を制御する組み込みシステムの開発などで広く採用されてきました。

また、構造化プログラミングに適した手続き型言語であり、プログラムの構成要素を関数という単位で組み立てていくスタイルを取ります。

汎用性も高く、特定のOSやCPUに依存しないプログラムを書きやすい点も魅力の一つです。

その後の多くの言語、例えばC++やObjective-C、そしてJavaなどにも多大な影響を与えており、プログラミングの根幹を理解する上で非常に重要な言語と言えるでしょう。

Javaとは

Javaは、1995年にSun Microsystems(現在のOracle社)によって開発されたプログラミング言語です。

特定のコンピュータやOSに依存しない「プラットフォーム非依存」という強力な特徴を持ち、大規模な業務システムからWebアプリケーション、Androidアプリまで、非常に幅広い分野で利用されています。

Javaの歴史

Javaの歴史は、1991年にSun Microsystemsで始まった「Green Project」というプロジェクトに遡ります。

当初は、テレビと連携するセットトップボックスなど、デジタル家電向けのプログラミング言語として「Oak」という名前で開発がスタートしました。

このプロジェクトの目標は、特定のCPUに依存しない、堅牢で安全な言語を作ることでした。

その後、World Wide Webの爆発的な普及という時代の変化を受け、インターネット上で安全に動作するプログラミング言語へと方向転換します。

そして1995年、「Write Once, Run Anywhere(一度書けば、どこでも動く)」という有名なキャッチフレーズとともに、Javaとして正式に発表されました。

このプラットフォーム非依存性がWebとの相性の良さから高く評価され、企業の情報システムやWebアプリケーション開発の分野で瞬く間に普及していきます。

2010年には、Oracle社がSun Microsystemsを買収し、以降はOracle社がJavaの開発と提供を主導しています。

Javaの特徴

Javaの最も際立った特徴は、JVM(Java Virtual Machine:Java仮想マシン)上で動作することによるプラットフォーム非依存性です。

JVMがインストールされていれば、Windows、macOS、Linuxなど、どんなOS上でも同じようにプログラムを動かすことができます。

これが「一度書けば、どこでも動く」と言われる所以です。

また、Javaはオブジェクト指向プログラミング言語の代表格であり、データと処理をひとまとめにした「オブジェクト」を組み合わせてプログラムを構築します。

これにより、大規模で複雑なアプリケーションでも、機能ごとに部品化して開発を進められるため、保守性や再利用性の高いコードを書くことが可能です。

さらに、C言語と違ってプログラマーがメモリ管理を直接行う必要がない「ガベージコレクション」という仕組みを備えており、メモリ解放のし忘れによるエラーを防ぎやすい点も初心者にとっては大きな利点でしょう。

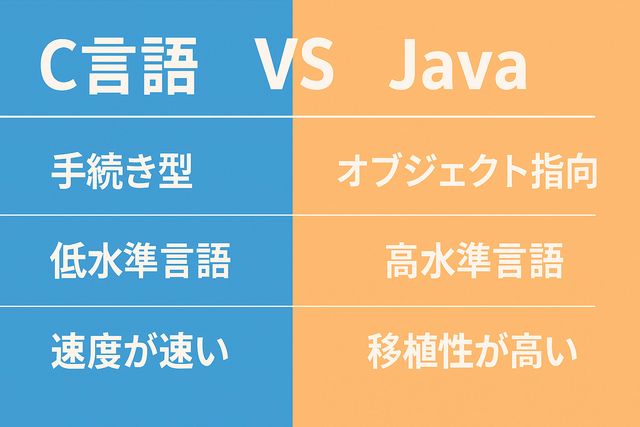

C言語とJavaの違いを比較

ここまでC言語とJavaの基本的な情報を見てきましたが、ここでは両者の違いをより具体的に比較していきます。

開発したいものや学習の目的によって、どちらの言語が適しているかは大きく変わるため、それぞれの違いをしっかり理解しましょう。

用途の違い

C言語とJavaは、その特性から得意とする開発分野が明確に分かれています。

C言語は、処理速度の速さとハードウェアを直接制御できる能力が求められる領域で真価を発揮します。

【C言語が求められる分野】

- オペレーティングシステム (OS)

- ロボットや家電製品などを制御する組み込みシステム、IoT機器

- 処理性能が重要となるミドルウェアやライブラリ

- ゲームエンジンの一部

一方、Javaはプラットフォーム非依存性と堅牢性、豊富なライブラリを活かして、よりビジネス寄りのアプリケーション開発で広く利用されています。

【Javaが求められる分野】

- 大規模な企業の業務システム(金融機関の勘定系システムなど)

- Webアプリケーションのサーバーサイド開発

- Androidスマートフォンのアプリケーション

- ビッグデータ処理基盤

このように、ハードウェアに近い低レイヤーな開発や速度重視ならC言語、OSに依存しない多様な環境で動くアプリケーション開発ならJava、という大まかな棲み分けができます。

文法の違い

C言語とJavaは、源流を同じくするためif文やfor文といった基本的な制御構文は似ていますが、プログラム全体の設計思想を反映した文法には大きな違いがあります。

最も根本的な違いは、「言語としての特性」です。

C言語は、処理の「手続き」を順番に記述していく手続き型言語です。

一方、Javaはデータとそれに関する手続きをひとまとめにした「モノ(オブジェクト)」の集まりとしてプログラムを設計するオブジェクト指向言語です。

この違いは、ソースコードの構造に如実に現れます。

例えば、Javaではすべてのコードがクラスという単位の中に記述されなければなりません。

C言語にはクラスの概念はなく、主に関数単位でコードを記述していきます。

また、C言語の大きな特徴である「ポインタ」は、Javaには存在しません。

ポインタはメモリのアドレスを直接扱える強力な機能ですが、同時にバグの温床にもなりやすく、習得が難しい要素です。

Javaでは、開発者がメモリを直接操作することを許さず、より安全にオブジェクトを扱える「参照」という仕組みが内部的に使われています。

この差が、両者の学習難易度やコードの安全性に大きく影響を与えています。

メモリ管理の違い

コンピュータプログラムが動作する上で不可欠なメモリの管理方法において、C言語とJavaは対照的です。

C言語では、プログラムが使用するメモリ領域の確保(malloc関数など)と解放(free関数など)を、プログラマーがすべて手動で行う必要があります。

必要なメモリを自分で確保し、使い終わったら責任を持って解放しなければなりません。

この手動での管理は、メモリ使用量を最適化してプログラムのパフォーマンスを最大限に引き出せるというメリットがある一方で、非常に大きなデメリットも伴います。

もし確保したメモリの解放を忘れると、「メモリリーク」という現象が発生し、プログラムを長時間動かしているうちに利用可能なメモリが枯渇してシステム全体が不安定になる可能性があります。

対照的に、Javaには「ガベージコレクション(GC)」という仕組みが備わっています。

これは、プログラム中で使われなくなったオブジェクトをJVMが自動的に検知し、そのオブジェクトが使用していたメモリ領域を自動で解放してくれる機能です。

プログラマーは、メモリの解放について意識する必要がほとんどなく、メモリリークのような厄介なバグを作り込んでしまうリスクを大幅に減らせます。

このおかげで、開発者はアプリケーションのロジックの実装に集中できるのです。

ただし、ガベージコレクションがいつどのタイミングで動くかはJVMに委ねられており、意図しないタイミングで実行されると一時的にプログラムの応答が遅くなる可能性もゼロではありません。

処理速度の違い

一般的に、プログラムの実行速度ではC言語に軍配が上がります。

その理由は、C言語のプログラムがコンパイルされると、CPUが直接理解できるネイティブコード(機械語)に変換されるためです。

これにより、ハードウェアの性能を最大限に引き出した高速な実行が可能になります。

また、前述の通りメモリを直接操作できるため、無駄のない効率的な処理を記述できます。

この速度性能が、OSや組み込みシステムのようなパフォーマンスが最優先される分野でC言語が選ばれ続ける大きな理由です。

一方、Javaは一度中間コード(バイトコード)にコンパイルされ、そのバイトコードを各OS上のJVMが解釈しながら実行するという段階を踏みます。

このワンクッションがあるため、原理的にはC言語よりも実行速度は遅くなる傾向にあります。

しかし、現在のJavaではJIT(Just-In-Time)コンパイラという技術が採用されています。

これは、プログラムの実行中に頻繁に呼び出される部分をその場でネイティブコードにコンパイルすることで、実行速度を大幅に向上させる仕組みです。

この技術の進化により、多くのアプリケーションにおいてJavaとC言語の速度差は体感できないほどに縮まってきました。

純粋な計算速度ではC言語が有利ですが、Javaもビジネスアプリケーションを動かすには十分すぎるほどのパフォーマンスを持っていると言えるでしょう。

学習難易度の違い

プログラミング初学者がどちらの言語を学ぶか考える際、学習難易度は非常に重要な要素です。

結論から言うと、一般的にはC言語の方がJavaよりも学習難易度は高いとされています。

C言語の学習を難しくしている最大の要因は、「ポインタ」と「メモリ管理」の概念です。

ポインタは、メモリ上のアドレスを直接扱う非常に強力な機能ですが、多くの初学者がつまずくポイントです。

メモリがコンピュータ内でどのように扱われているかを根本から理解していないと、ポインタを正しく使いこなすことは難しいでしょう。

また、メモリの確保と解放をすべて手動で行う必要があるため、些細なミスがプログラム全体の致命的なエラーに繋がりやすく、デバッグも困難になることがあります。

これらの概念の理解には時間がかかり、挫折してしまうケースも少なくありません。

一方でJavaは、C言語の難しい部分を排除して、よりプログラマが開発しやすいように設計されています。

ガベージコレクションによるメモリ管理の自動化は、学習のハードルを大きく下げていると言えるでしょう。

Javaの場合、オブジェクト指向という概念の習得は必要ですが、これは現代の多くの言語で採用されている考え方であり、一度身につければ他の言語を学ぶ際にも役立つはずです。

文法もC言語に比べて直感的で分かりやすい部分が多く、豊富なライブラリやフレームワーク、そして充実した開発環境のサポートも、初学者が学習を進めやすい要因となっています。

将来性の違い

2026年現在、C言語とJavaはどちらもIT業界において重要な地位を占めており、将来性は高いと言えます。

ただし、活躍する分野が異なるため、自身の目指すキャリアパスに合わせて考える必要があります。

プログラミング言語の人気指標であるTIOBE Indexの2025年7月のランキングによると、C言語は3位、Javaは4位にランクインしており、どちらも長年にわたりトップクラスの人気を維持しています。

この安定した需要の背景には、IoT市場の拡大があります。

あらゆるモノがインターネットに繋がる時代において、省電力・省メモリで動作し、ハードウェアを直接制御できるC言語のスキルはますます価値を高めています。

また、自動車の自動運転技術や産業用ロボットなど、組み込みシステムの分野でもC言語は不可欠な存在です。

これらの分野は今後も成長が見込まれるため、C言語の需要がなくなることは考えにくいでしょう。

一方、4位のJavaも依然として高い人気を誇ります。

特に、金融機関や官公庁などが利用する大規模で信頼性が求められる業務システム(エンタープライズシステム)の分野では、スタンダードな言語としての地位を確立しています。

どちらの言語も将来性はありますが、C言語は「社会の基盤やモノを動かす」分野、Javaは「ビジネスやサービスを支える」分野で、今後も活躍し続けるでしょう。

C言語とJavaの似てる点

C言語とJavaは多くの点で異なりますが、共通点も存在します。

最も分かりやすい類似点は、基本的な文法です。

Javaは、C言語(およびC++)を参考に開発された経緯があるため、変数の宣言や、ifによる条件分岐、forやwhileを使った繰り返し処理といった、プログラムの基本的な制御構造の記述方法が非常によく似ています。

そのため、どちらかの言語を学んだ経験があれば、もう一方の言語の基本的なコードをある程度読み解くことは比較的容易でしょう。

また、どちらもプログラムを実行する前にソースコードをコンパイル(コンピュータが理解できる形式に変換)する必要がある「コンパイル言語」であるという点も共通しています。

インタプリタ言語のように一行ずつコードを実行するのではなく、事前にまとめて変換するため、一般的に実行速度が速いという特徴を持ちます。

このように、プログラムの根幹をなす制御構文や、コンパイル言語であるという性質が似ているため、C言語の知識はJavaの学習に、Javaの知識はC言語の学習に、それぞれ役立てることが可能です。

C言語とJavaのどっちを学ぶべき?

ここまで、C言語とJavaについて様々な違いを解説してきましたが、「結局どっちを学べばいいの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

どちらの言語を学ぶべきかについては、「プログラミングを学んで何をしたいか」という目的によって決まります。

「ロボットや電子機器の制御、IoTデバイスの開発といったモノづくりに興味がある」

こういった方の場合は、C言語がおすすめです。

処理速度が最重要視されるゲーム開発のコアな部分や、OSのようなコンピュータの根幹部分に携わりたい場合も、C言語の知識は不可欠です。

学習難易度は高いですが、乗り越えればコンピュータサイエンスの基礎が身につき、他の言語を習得する際にもその知識が大いに役立つでしょう。

「Androidアプリなど、幅広いアプリケーションを開発したい」

この場合は、Javaを選ぶのが賢明です。

Javaは求人数が非常に多く、安定した需要があります。

プラットフォームに依存しないため、一度スキルを身につければ様々な開発現場で活躍できるでしょう。

C言語に比べて学習しやすく、挫折しにくい点も初学者にとっては大きなメリットです。

オブジェクト指向の考え方を学ぶことで、現代的なソフトウェア開発の手法を効率的に身につけることができます。

まずは作りたいものを明確にし、それに適した言語を選択することが、学習を継続する上で最も重要です。

まとめ

C言語とJavaは、文法の面で一部似ている点はあるものの、その設計思想、得意な分野、学習難易度において全く異なる特性を持つプログラミング言語です。

ただ、どちらの言語も将来性は高く、それぞれの分野で重要な役割を担っています。

どちらの言語を選ぶかは、「何を開発したいのか」「どのようにITの世界でキャリアを築きたいのか」という目的を明確にすることが、最適な言語選択への第一歩です。

実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!

週1~3日からできる副業案件多数!!

フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!