「データサイエンティストはすでに供給過多の状態?」

これからデータサイエンティストを目指そうと考えている方の中には、このような不安を抱えている方もいるでしょう。

確かに、ネット上には一部で上記のような声もあります。

しかし、結論からお伝えすると、上記はあまりに偏った意見であり、あまり現実的ではありません。

ですが・・・

あながち完全に間違っていないとも言えます。

そこでこの記事では、データサイエンティストは本当になくなるのか、なぜそのように言われているのか、データサイエンティストとして生き残るにはどうすればいいのか、などについて詳しく解説していきます。

実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!

週1~3日からできる副業案件多数!!

フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!

データサイエンティストの仕事がなくなると言われている理由

近年、データサイエンティストという職業の将来性について不安視する声も一部で存在します。

AIやビッグデータが注目される一方で、なぜこのような懸念が生まれているのでしょうか。

この項目では、「データサイエンティストという仕事がなくなるのではないか」と言われている主な理由について紹介していきます。

高性能な生成AIの存在

近年、ChatGPTに代表される高性能な生成AIの発達は目覚ましいものがあります。

これらのAIは、データの前処理から、特定のパターンの認識、さらには簡易的な分析レポートの作成まで、従来データサイエンティストが担っていた業務の一部を自動化する能力を持ち合わせています。

特に定型的なデータ処理や予測モデルの構築においては、AIが人間よりも高速かつ正確にタスクを遂行できるようになりつつあることから、「データサイエンティストは将来なくなる」と主張する人もいるのでしょう。

ノーコード・ローコードツールが発達している

ノーコード・ローコードツールの発展も、データサイエンティスト不要論に拍車をかけています。

これらのツールを使えば、専門的なプログラミング知識がなくとも、直感的な操作でデータ分析や機械学習モデルの構築が可能になります。

ビジネス部門の担当者が自らデータを分析し、意思決定に役立てる「市民データサイエンティスト」の台頭も進んでいます。

市民データサイエンティストとは、専門的なデータサイエンスの知識やスキルがなくても、データ分析ツールなどを活用してデータから洞察を得ることができる人材のことです。

これにより、高度なスキルを持つデータサイエンティストの需要が減少するのではないかという見方もあります。

他のエンジニアが兼任するケースが増えている

企業によっては、コスト削減や効率化の観点から、データサイエンスの業務を他のエンジニアが兼任するケースが増えてきました。

例えば、ソフトウェアエンジニアやインフラエンジニアが、自身の専門分野に加え、データ分析のスキルを習得し、データサイエンティストの役割を担うといった形です。

このような動きは、データサイエンティストという専門職の必要性を薄れさせる可能性を秘めており、供給過多につながる要因と見られている面もあります。

データサイエンティストは供給過多の状態?

データサイエンティストの需要と供給のバランスについて、現状を詳しく見てみましょう。

結論から言えば、「供給過多」とは正反対の状況にあります。

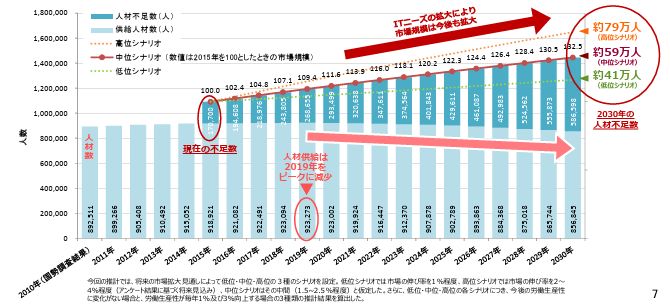

現在の日本では、2018年時点で約2万人の先端IT人材(データサイエンティスト等)が不足しており、この不足数は年々拡大しています。

経済産業省の試算によると、長期的には、2030年の時点でデータサイエンス分野も含むITエンジニアが最大79万人も不足するというデータが出ています。

画像引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf

この深刻な人材不足により、企業間で「人材の椅子取りゲーム」が起きている状況です。

企業はデータサイエンティストの獲得競争を繰り広げており、優秀な人材の確保が困難な状況が続いています。

年収面でも、データサイエンティストかなり高く、2024年の平均年収は696万円となっています。

需要の高さが年収にも反映されており、供給過多とは程遠い状況です。

| 2018年時点の不足数 | 約2万人 |

| 2030年の予測不足数 | 79万人 |

| 2024年の平均年収 | 696万円 |

| 有効求人倍率 | 2.83倍 |

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」で公開されているデータサイエンティストの有効求人倍率は2.83倍と高く、データサイエンティストの人材市場は売り手市場になっています。

この数値からも、供給が需要に全く追いついていない現状が明らかです。

「データサイエンティストはなくなる」はウソ!実は将来性が高い理由4選

データサイエンティストの将来性について、悲観的な見方とは裏腹に、実際には非常に明るい展望が開けています。

その理由を、4つの観点から詳しく解説します。

AIだけではデータサイエンティストの仕事はできない

「将来AI技術がさらに発展すれば、データサイエンティストの仕事はAIに取られてしまうのでは」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、逆にAI技術の発展により、データサイエンティストの需要は増え続けると考えられます。

なぜなら、「データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用」の一部はAIに代替される可能性がありますが、「データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けた取り組み」を、どのように設計するべきかを考えることは、人間にしか担えないからです。

AIはあくまでツールであり、データからどのような課題を発見し、どのような問いを立て、どのような分析手法を用いるべきかを判断するのは人間の役割です。

また、AIが導き出した分析結果をビジネスに落とし込み、具体的な戦略として提言する能力は、現時点のAIには持ち合わせていません。

複雑なビジネス課題に対し、多角的な視点からアプローチし、創造的な解決策を導き出すのは、依然としてデータサイエンティストの得意分野と言えるでしょう。

供給過多どころかデータサイエンティストが足りない企業が多い

前述の通り、データサイエンティストは、供給過多どころか多くの企業で不足しているのが現状です。

特に、データ活用を推進したいと考えている中小企業や、特定の産業に特化したデータ分析が求められる分野では、専門知識と経験を兼ね備えたデータサイエンティストの需要が非常に高いです。

日本国内におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、あらゆる産業でデータに基づいた意思決定が求められるようになり、データサイエンティストの役割はますます重要性を増しているのです。

日々生成されるビッグデータを扱う人材として重宝されている

インターネットの普及やIoTデバイスの増加により、日々膨大なビッグデータが生成されています。

これらのデータは、企業にとって新たな価値創造の源泉となる可能性を秘めている一方で、その分析と活用には高度な専門知識と技術が不可欠です。

データサイエンティストは、このビッグデータの中から意味のあるパターンや傾向を発見し、ビジネス上のインサイトを導き出すプロフェッショナルとして、今後も重宝される存在であり続けるでしょう。

特に、リアルタイムでのデータ処理や、非構造化データの分析など、高度な技術が必要な領域では、データサイエンティストの専門性がますます重要になっています。

データ分析や統計思考はあらゆる分野で活用できる

データ分析や統計思考は、特定の業界や職種に限定されるスキルではありません。

マーケティング、金融、医療、製造、さらには政府機関に至るまで、あらゆる分野でデータに基づいた意思決定が求められています。

データサイエンティストが培う論理的思考力、問題解決能力、そしてデータから本質を見抜く力は、どのような分野においても強力な武器となります。

そのため、たとえ特定の役割が変化したとしても、データサイエンティストが持つスキルセットは普遍的な価値を持ち続けると言えるでしょう。

将来性は高いが「なんちゃってデータサイエンティスト」は生き残れない

データサイエンティストという職業の将来性は明るいものの、すべての人が生き残れるわけではありません。

特に注意すべきは「なんちゃってデータサイエンティスト」の存在です。

データサイエンティストの数が足りないというのは、期待されたスキルを有していない人が多かったからにすぎず、真に有能なデータサイエンティストが増えればそれほど多くの数はいらないともいわれています。

なお、「なんちゃってデータサイエンティスト」の特徴として、以下のような点が挙げられます。

- 統計学の基礎知識が不十分で、分析結果の解釈を誤る

- ビジネス理解が浅く、分析結果を実務に活かせない

- ツールの使い方は知っているが、背後にある理論を理解していない

- コミュニケーション能力が低く、分析結果を分かりやすく説明できない

技術の進化により、定型的な作業はAIや自動化ツールに代替される可能性が高いため、上記のような「なんちゃってデータサイエンティスト」は、生き残れる可能性が低くなってしまいます。

データサイエンティストとして生き残るために必要なスキル

激化する競争環境の中で生き残るために、データサイエンティストにはどのようなスキルが必要なのでしょうか。

単に技術的なスキルだけでなく、総合的な能力が求められています。

ビジネスにおける課題を読み解く能力

データサイエンティストとして生き残るためには、単にデータを分析するだけでなく、ビジネスにおける真の課題を読み解く能力が不可欠です。

企業が抱える課題を正しく理解し、どのようなデータがその解決に役立つのか、どのような分析を行えば最適な解を導き出せるのかを考える力が求められます。

データサイエンスはあくまでビジネスを成功させるための手段であるため、その目的を明確に理解していなければ、どんなに高度な分析を行っても意味がありません。

ビジネスへの深い理解と、それをデータサイエンスに結びつける思考力が、これからのデータサイエンティストには必須となるでしょう。

統計やデータ分析といったデータサイエンススキル

統計やデータ分析といったデータサイエンスの核となるスキルは、今後も非常に重要です。

具体的には、以下のようなスキルです。

- 統計的仮説検定

- 回帰分析

- 分類

- クラスタリング

- 時系列分析

上記のような基本的な分析手法はもちろんのこと、機械学習や深層学習といったAI技術に関する知識も深く理解しておく必要があります。

加えて、データサイエンスに必要なプログラミング言語やフレームワークを使いこなせる能力も重要となるでしょう。

これらの知識とスキルを使いこなし、目の前のデータから有用な「隠れた課題」を導き出すことができなければ、データサイエンティストとして価値を提供することはできません。

PythonやR言語といったデータサイエンスに欠かせないプログラミングスキル

データサイエンスの分野では、PythonやR言語といったプログラミングスキルが欠かせません。

これらの言語は、データの収集、前処理、分析、モデル構築、そして結果の可視化まで、データ分析の一連のプロセスにおいて幅広く利用されます。

特にPythonは、汎用性が高く、データサイエンス以外の分野でも広く使われているため、習得しておくとキャリアの幅が広がるでしょう。

これらのプログラミングスキルを習得することで、ツールでは対応できない複雑な分析や、独自のモデル開発を行うことが可能になります。

ビッグデータを扱えるスキル

現代において、ほとんどのデータは「ビッグデータ」として存在しています。

そのため、大量のデータを効率的に処理し、分析できるスキルは非常に重要です。

具体的には、SQLを用いたデータベース操作、HadoopやSparkといった分散処理技術に関する知識、クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCPなど)上でのデータ処理経験などが挙げられます。

ビッグデータを適切に扱うことで、より大規模で複雑な課題にも対応できるようになり、データサイエンティストとしての市場価値を高めることにつながるでしょう。

特にデータサイエンティストが求められている業界

データサイエンティストの需要は多岐にわたりますが、特に高いニーズを持つ業界がいくつかあります。

金融業

金融業は、データサイエンティストが最も求められる業界の一つです。

顧客の取引データ、市場データ、経済指標など、膨大なデータを分析することで、リスク管理、不正検知、顧客の信用評価、投資戦略の最適化、新しい金融商品の開発など、多岐にわたる分野でデータサイエンスの専門知識が活用されます。

特に、機械学習を用いた高速な取引分析や、顧客行動予測に基づくパーソナライズされたサービス提供など、データサイエンティストの活躍の場は広がる一方でしょう。

医療・ヘルスケア業

近年、医療・ヘルスケア業でもデータサイエンティストへの期待が高まっています。

電子カルテデータ、ゲノムデータ、医療画像データ、ウェアラブルデバイスから得られる生体データなど、医療分野で生成されるデータ量は計り知れません。

データサイエンティストは、これらのデータを分析することで、病気の早期発見、個別化医療の推進、新薬開発の効率化、医療費の最適化、公衆衛生の改善などに貢献できます。

特に、AIを活用した画像診断支援や、患者一人ひとりに合わせた治療法の提案など、その可能性は無限大です。

製造業

製造業においても、データサイエンティストは欠かせない存在となっています。

生産ラインのIoT化により、製造プロセスから大量のデータがリアルタイムで収集されるようになりました。

データサイエンティストは、これらのデータを分析することで、不良品の早期発見、生産効率の向上、予知保全、サプライチェーンの最適化などを実現します。

特に、スマートファクトリー化(AIやIoTなどのデジタル技術を活用して、工場の生産性向上や品質改善を目指す取り組み)が進む中で、データに基づいた意思決定が競争力を左右する時代となっており、その重要性は増すばかりでしょう。

官公庁

意外に思われるかもしれませんが、官公庁でもデータサイエンティストの需要が高まっています。

行政サービスにおける国民の行動データ、災害データ、統計データなど、公共分野でも膨大なデータが蓄積されています。

データサイエンティストは、これらのデータを分析することで、政策立案の根拠、公共サービスの最適化、都市計画、防災対策など、より効果的で効率的な行政運営に貢献できるのです。

データに基づいたエビデンスベースの政策決定が求められる現代において、その役割はますます重要になるはずです。

まとめ

以上、「データサイエンティストがなくなる」と言われていることに対して、その現実味について解説してきました。

お伝えしてきた通り、データサイエンティストという仕事がなくなる可能性は非常に低いです。

しっかりとしたスキルを持ったデータサイエンティストは、各業界のあらゆる企業から引く手あまたであり、就職・転職には困らないでしょう。

ただし、データサイエンスをかじった程度の人では当然厳しいので、データサイエンティストとして生き残るためには、是非スキルアップに励んでください。

実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!

週1~3日からできる副業案件多数!!

フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!