「エンジニアを目指す人」や「現役エンジニア」が、継続的なスキルアップを図るためには、常に最新情報をキャッチアップしたり人脈を形成したりすることが不可欠です。

そこで役立つのが、「エンジニア向けコミュニティ」の存在です。

この記事では、数あるコミュニティサイトの中から、おすすめのエンジニア向けコミュニティサイト12選を厳選して紹介します。

さらに、コミュニティを活用するメリットや、実際に参加しているエンジニアの体験談、そして自分に合ったコミュニティを選ぶ際の注意点まで、幅広く解説しますので、是非参考にしてください。

実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!

週1~3日からできる副業案件多数!!

フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!

エンジニア向けのコミュニティとは

エンジニア向けのコミュニティとは、プログラミングスキルや勉強方法、キャリアパスなど、エンジニアリングに関する共通の興味や目的を持つ人々が集まる場所やその集団を指します。

オンラインのWebサイトやSlack、オフラインの勉強会やカンファレンスなど、その形態は多岐にわたります。

主な活動としては、技術的な知見の共有、Q&Aを通じた問題解決、特定のテーマについて議論する勉強会、もくもくと作業を進める「もくもく会」、そしてメンバー同士の交流を深める懇親会などが挙げられます。

特にIT技術の進化は非常に速いため、一人で全ての情報を追いかけるのは困難です。

コミュニティに参加することで、他のエンジニアが持つ知識や経験に触れ、効率的にスキルアップを図ることが可能になります。

また、同じ目標を持つ仲間と繋がることで、学習モチベーションも維持しやすくなるでしょう。

エンジニア向けコミュニティサイトおすすめ12選

数多く存在するエンジニア向けコミュニティの中から、特におすすめのサイトを12個厳選してご紹介します。

それぞれに特徴や強みがあるため、自分の目的やスキルレベルに合ったものを見つける参考にしてください。

Qiita

画像引用:https://qiita.com/

画像引用:https://qiita.com/

Qiita(キータ)は、日本最大級のエンジニア向け情報共有コミュニティです。

プログラミングに関する知識や自身が得た知見を「記事」として投稿・共有することに特化しています。

良質な記事には多くの「LGTM(Looks Good To Me)」が付き、他のユーザーからの評価が可視化される点が特徴でしょう。

初心者からベテランまで幅広い層のエンジニアが利用しており、プログラミング学習中のエラー解決策から、最新技術の導入事例、キャリアに関する考察まで、多種多様な情報が集まっています。

タグ機能が充実しており、特定の技術や言語、サービス名で絞り込んで情報を探しやすいのも魅力の一つです。

例えば「#Python」や「#AWS」といったタグをフォローすることで、関連する新着記事を効率的にチェックできます。

teratail

画像引用:https://teratail.com/

画像引用:https://teratail.com/

teratail(テラテイル)は、エンジニアの技術的な課題解決に特化したQ&Aサイトです。

プログラミングで発生したエラーや実装に関する疑問点を質問すると、他のエンジニアから回答が得られる仕組みになっています。

最大の特徴は、回答率が90%以上と非常に高い点にあります。

質問が解決した際に、回答者へ感謝の気持ちとしてポイントを贈る文化や、優れた回答者がランキングで可視化されるシステムが、質の高い回答が集まる要因となっているのでしょう。

特に初心者にとっては、公式ドキュメントだけでは解決が難しい具体的な問題に対して、実践的なアドバイスをもらえる貴重な場となります。

「どう質問すれば良いかわからない」という場合でも、質問のテンプレートが用意されているため、要点を押さえた質問がしやすくなっています。

Zenn

画像引用:https://zenn.dev/

画像引用:https://zenn.dev/

Zenn(ゼン)は、エンジニア向けの情報発信プラットフォームで、「知見をみんなのために、みんなの知見を自分のために」というコンセプトを掲げています。

Qiitaと同様に記事を投稿できるほか、「本(Book)」として複数の記事をまとめた体系的なコンテンツを作成・公開できるのが大きな特徴です。

この「本」は無料で公開することも、有料で販売することも可能であり、自身の知識を収益に繋げる機会も提供しています。

また、GitHubリポジトリと連携してコンテンツを管理できるため、普段からGitを使っているエンジニアにとっては非常に馴染みやすい執筆環境でしょう。

シンプルで洗練されたUIも魅力で、執筆や閲覧に集中しやすいプラットフォームだと言えます。

connpass

画像引用:https://connpass.com/

画像引用:https://connpass.com/

connpass(コンパス)は、エンジニア向けのIT勉強会やイベント情報を集約したプラットフォームです。

日本全国で開催される多種多様なイベントが掲載されており、技術カンファレンスから小規模なもくもく会、ハンズオンセミナーまで、興味のあるイベントを簡単に見つけて参加申し込みができます。

キーワードやタグ、開催地域でイベントを検索できるため、自分のスキルセットや目的に合った勉強会を探すのに非常に便利でしょう。

グループ機能も特徴的で、特定の技術やテーマに関心のあるコミュニティがグループを作成し、継続的にイベントを開催しています。

気になるグループをフォローしておけば、新しいイベントの通知を受け取れるため、参加の機会を逃しません。

エンジニアとして人脈を広げたい、オフラインで他のエンジニアと交流したいと考えている方にとって、connpassは欠かせないサービスの一つです。

Doorkeeper

画像引用:https://www.doorkeeper.jp/

画像引用:https://www.doorkeeper.jp/

Doorkeeper(ドアキーパー)は、connpassと並ぶ人気のイベント・コミュニティ管理サービスです。

主にIT系の勉強会やセミナーの告知・集客に使われており、多くのエンジニアコミュニティが活動の拠点として利用しています。

Doorkeeperの特徴の一つとして、コミュニティのメンバー管理機能が充実している点が挙げられます。

有料イベントの決済機能もシンプルで分かりやすく、コミュニティ運営者にとって使いやすい設計になっています。

利用者としては、過去のイベント履歴や参加者リストが公開されているコミュニティも多く、参加前にコミュニティの雰囲気や活動の活発さを把握しやすいでしょう。

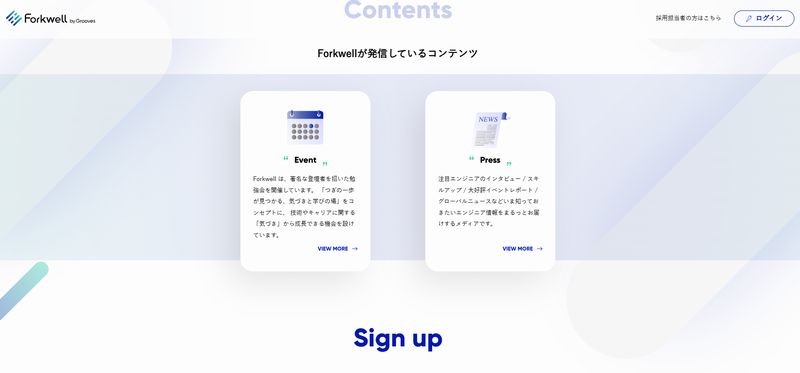

Forkwell

画像引用:https://forkwell.com/

画像引用:https://forkwell.com/

Forkwell(フォークウェル)は、エンジニアのキャリア支援に主眼を置いたプラットフォームですが、同時に活発なコミュニティ機能も提供しています。

単なる転職サイトではなく、自身のスキルや経験を可視化する「Forkwell Portfolio」や、勉強会・イベント情報、ブログなど、エンジニアの成長を多角的にサポートするサービスを展開しているのが特徴です。

特に注目したいのが、GitHubアカウントと連携して自身の技術力やコントリビューションを分析・ポートフォリオ化できる機能でしょう。

このポートフォリオを通じて、企業からスカウトを受け取ることも可能です。

また、Forkwellが主催・共催する質の高い技術イベントも頻繁に開催されており、最前線で活躍するエンジニアから直接学ぶ機会が得られます。

新しい働き方LAB

画像引用:https://www.lancers.jp/lab?srsltid=AfmBOopRC–SZ7F50-bO6I8olhcCLhDmVxcxn_zScW1EkIkhKlDArYsY

画像引用:https://www.lancers.jp/lab?srsltid=AfmBOopRC–SZ7F50-bO6I8olhcCLhDmVxcxn_zScW1EkIkhKlDArYsY

「新しい働き方LAB」は、ランサーズ株式会社が運営する、これからの時代の働き方を模索する人々のためのコミュニティです。

フリーランスや副業で活動するエンジニアも多く参加しており、スキルアップや案件獲得に繋がる様々なプログラムが提供されています。

特に注目すべきは、特定のテーマに沿って数ヶ月間活動する「研究員制度」です。

参加者は研究員として、専門家からのメンタリングを受けながら、同じ目標を持つ仲間と協力してプロジェクトに取り組みます。

このプロセスを通じて、実践的なスキルや実績を得られるだけでなく、強固な人間関係を築くことが可能です。

また、全国各地に活動拠点があり、オンラインだけでなくオフラインでの交流も活発に行われているため、フリーランスとして独立したものの、孤独を感じているエンジニアや、新しい働き方に挑戦したい方にとって、刺激的な出会いと成長の機会を提供してくれるでしょう。

StockSunサロン

画像引用:https://stock-sun.com/salon/

画像引用:https://stock-sun.com/salon/

StockSunサロンは、フリーランスとして活躍するWebマーケターやエンジニア、デザイナーなどが集うオンラインサロンです。

主宰者である株本祐己氏をはじめ、第一線で活躍するフリーランスが多数在籍しており、実践的なノウハウや案件情報を共有しています。

このサロンの最大の特徴は、単なる情報交換の場に留まらず、サロン内で発注される実際の案件に参画するチャンスがある点でしょう。

厳しい審査を通過したメンバーは「認定パートナー」として、高単価な案件に挑戦できます。

フリーランスとして収入を安定させ、さらにキャリアアップを目指したいエンジニアにとって、非常に魅力的な環境です。

本気でフリーランスとして成功したいと考えるなら、検討する価値のあるコミュニティに違いありません。

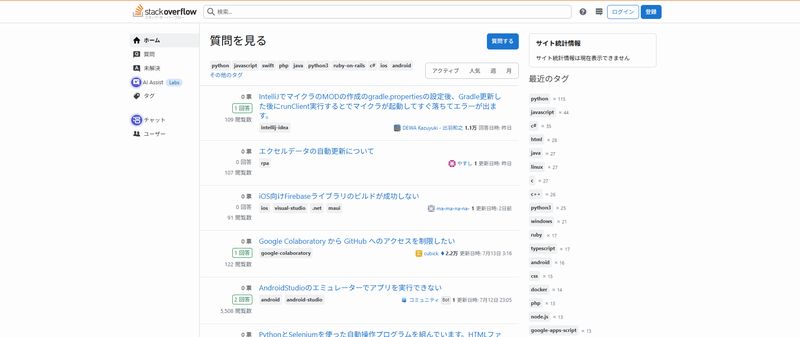

stackoverflow

画像引用:https://ja.stackoverflow.com/

画像引用:https://ja.stackoverflow.com/

Stack Overflow(スタック・オーバーフロー)は、世界中のプログラマーが利用する、世界最大級のQ&Aサイトです。

英語がメインのプラットフォームですが、日本語版のコミュニティも存在し、活発に質疑応答が行われています。

teratailと同様に、プログラミングに関する具体的な質問を投稿し、他のユーザーから回答を得る形式です。

その圧倒的なユーザー数から、非常にニッチな技術や特殊なエラーに関する情報も見つかりやすいのが最大の強みでしょう。

長年にわたって蓄積された膨大なQ&Aは、多くのエンジニアにとって問題解決の重要なリソースとなっています。

DMMオンラインサロン

画像引用:https://lounge.dmm.com/

画像引用:https://lounge.dmm.com/

DMMオンラインサロンは、様々なジャンルのオンラインコミュニティが集まる日本最大級のプラットフォームです。

IT・プログラミング関連のサロンも多数開設されており、月額会費制でクローズドな環境で学ぶことができます。

著名なエンジニアやインフルエンサーが主宰するサロンが多く、主宰者から直接指導を受けられたり、限定コンテンツを閲覧できたりするのが大きな魅力でしょう。

また、サロン内では、特定の技術を深く学ぶための講座や、メンバー同士の交流会、共同開発プロジェクトなどが企画されています。

同じ目標を持つ意識の高い仲間と密にコミュニケーションを取れるため、学習モチベーションの維持にも繋がるはずです。

Slackコミュニティ

画像引用:https://slack.com/intl/ja-jp/community

画像引用:https://slack.com/intl/ja-jp/community

特定のWebサイトに依存せず、ビジネスチャットツールであるSlack(スラック)上で運営されているエンジニアコミュニティも数多く存在します。

特定のプログラミング言語(例:PHP, Ruby)やフレームワーク(例:Laravel, Ruby on Rails)、あるいは特定の地域(例:福岡のエンジニア)といった、非常に狭く深いテーマで集まっていることが多いのが特徴です。

招待制のクローズドなコミュニティが多く、参加するためには既存メンバーからの紹介や、Webサイト上のフォームからの申し込みが必要となる場合があります。

その分、メンバー間の結びつきが強く、質の高い情報交換や深い議論が交わされやすい傾向にあります。

commew

画像引用:https://commew.net/

画像引用:https://commew.net/

commew(コミュー)は、エンジニア同士が気軽に繋がれることを目的とした比較的新しいコミュニティサービスです。

「技術で繋がる、仲間が見つかる」をコンセプトに、エンジニアが自身のスキルや興味をプロフィールに登録し、それに基づいて他のエンジニアとマッチングできる機能を提供しています。

1on1でのカジュアルな面談をセッティングしやすく、社外のエンジニアと一対一で深く話す機会を作りやすいのが大きな特徴でしょう。

勉強会の仲間探しや、キャリア相談、あるいは共通の趣味を持つ友人探しなど、様々な目的で利用できます。

まだ発展途上のサービスではありますが、従来のコミュニティとは異なり、個人間の繋がりを重視した設計思想は、新たな人脈形成の形として注目されています。

エンジニア向けコミュニティサイトを利用したエンジニアたちの体験談

コミュニティに参加することで、エンジニアは具体的にどのような変化を体験するのでしょうか。

ここでは、ネット上で語られている様々な体験談を分析し、代表的な3つのパターンをご紹介します。

「井の中の蛙から脱却し、成長意欲が再燃した」

多くのエンジニア、特に特定の企業に長く勤めている方がコミュニティに参加して最初に感じることの一つが、「自分がいかに『井の中の蛙』であったか」という衝撃です。

社内では「最新のもの」として通用していた知識や技術が、社外の優秀なエンジニアたちの間ではもはや常識、あるいは古いものとして扱われている現実を目の当たりにします。

自分よりも年下でありながら、圧倒的なスキルや深い知見を持つエンジニアと出会い、良い意味での危機感や焦燥感を抱くことも少なくありません。

しかし、この経験は決してネガティブなものではなく、むしろ停滞していた成長意欲を再燃させる強力な起爆剤となります。

外の世界のレベルを知ることで、自分の現在地と目指すべき目標が明確になり、「もっと勉強しなければ」という純粋な向上心が湧いてくるのです。

コミュニティで刺激的な仲間と出会ったことで、自己学習の習慣が身につき、結果として市場価値の高いエンジニアへと成長を遂げたという体験談は数多く見受けられます。

「孤独なエラー解決のループから解放された」

プログラミング学習中や実務において、一人で解決できないエラーに何時間も、時には何日も頭を悩ませ続けるという経験は、多くのエンジニアが通る道ではないでしょうか。

一人で黙々と作業していると、思考が堂々巡りになり、精神的にも疲弊してしまいがちです。

こうした状況で、teratailやSlackコミュニティのようなQ&Aが活発な場所に質問を投げかけると、経験豊富な先輩エンジニアから的確なアドバイスや解決のヒントが返ってくることがあります。

「このライブラリにはこういう特性があるので、別の方法を試してみては」

こういった具体的な助言によって、長時間抜け出せなかった泥沼から一瞬で解放されるのです。

この経験は、単に問題が解決するだけでなく、「一人で抱え込まなくても良いんだ」という安心感に繋がります。

他の人に分かりやすく質問するスキルも向上し、結果的に問題解決能力そのものが高まっていくという副次的な効果も期待できるでしょう。

「勉強会での発表がきっかけでキャリアが好転した」

最初は聴衆の一人として参加していた勉強会で、勇気を出して登壇者として発表してみる。

この一歩が、エンジニアとしてのキャリアを大きく好転させるきっかけになるケースは少なくありません。

自分が経験した失敗談や、苦労して身につけた技術的なノウハウを発表することで、多くの共感やフィードバックを得られます。

発表後、懇親会などで「あの発表、すごく面白かったです」「うちの会社でも同じ課題を抱えていて・・・」といった形で、様々な企業のエンジニアから声をかけられる機会が増えるでしょう。

こうした交流の中から、より条件の良い会社への転職の誘いを受けたり、フリーランスとして面白いプロジェクトに誘われたりすることがあります。

自身の知見をアウトプットすることは、知識の定着に繋がるだけでなく、自分というエンジニアの価値を外部にアピールする絶好の機会となるのです。

エンジニア向けコミュニティサイトを利用するメリット

エンジニア向けコミュニティサイトの利用は、単に情報を得るだけでなく、キャリア全体に良い影響を与える多くのメリットをもたらします。

ここでは、その代表的なメリットを4つの観点から解説します。

勉強仲間や仕事仲間が増えるので知見をシェアできる

エンジニアとして働いていると、職場によっては同僚が少なく、技術的な相談やディスカッションの相手がいないという状況に陥ることがあります。

しかしコミュニティに参加すれば、同じ技術スタックを扱う仲間や、異なる分野の専門知識を持つエンジニアと簡単に出会うことができます。

勉強会やオンラインでの交流を通じて、自分が学んだ新しい知識や、業務で得た実践的なノウハウをシェアすることで、相手からも有益な知見を得られるでしょう。

このような相互の知識交換は、一人で学習するよりもはるかに効率的であり、多角的な視点を得ることに繋がります。

例えば、自分が使ったことのないツールや設計手法について、実際に利用している仲間から生の声を聞くことができるのは非常に貴重な機会です。

こうした繋がりは、単なる勉強仲間にとどまらず、将来的に一緒に何かを開発する仕事仲間へと発展する可能性も秘めています。

学習モチベーションを維持しやすくなる

プログラミング学習や新しい技術の習得は、時に困難で孤独な道のりです。

一人で学習を続けていると、思うように進まなかったり、エラーの解決に時間がかかったりして、モチベーションが低下してしまうことも少なくありません。

しかし、コミュニティに参加して同じ目標を持つ仲間の存在を意識することで、学習意欲を高く保ちやすくなります。

他のメンバーが日々の学習進捗を報告しているのを見れば、「自分も頑張ろう」という気持ちになるでしょう。

また、定期的に開催される「もくもく会」などに参加すれば、強制的に学習時間を確保するきっかけにもなります。

仲間と励まし合い、時には健全なライバル意識を持つことが、挫折を防ぎ、継続的なスキルアップを実現するための大きな助けとなることは間違いありません。

人脈が広がる

エンジニアにとって、人脈は技術力と同じくらい重要な資産となり得ます。

社内の人間関係だけでなく、社外に多様な人脈を持つことで、得られる情報の質と量が格段に向上するでしょう。

コミュニティは、まさにこの社外人脈を構築するための絶好の場です。

勉強会やカンファレンス、オンラインでの交流を通じて、様々なバックグラウンドを持つエンジニアと知り合うことができます。

スタートアップで最新技術を駆使しているエンジニア、大企業で大規模システムを支えるエンジニア、あるいはフリーランスとして自由に働くエンジニアなど、普段の業務では出会えないような人々との繋がりは、自身のキャリア観に大きな影響を与えるはずです。

フリーランスの場合は案件獲得の機会にもなる

フリーランスのエンジニアにとって、安定的に案件を獲得し続けることは最も重要な課題の一つです。

エージェントサービスを利用するのも一つの手ですが、マージンがかかりますし、希望する案件が常にあるとも限りません。

その点、エンジニアコミュニティ、特にStockSunサロンやSlackコミュニティのようなクローズドな場では、メンバー間で案件の紹介が行われることが頻繁にあります。

信頼できる仲間からの紹介であるため、質が高く、条件の良い案件に出会える可能性が高いのが魅力です。

また、営業活動をしなくても仕事に繋がるという好循環を生み出せるのも大きなメリットと言えるでしょう。

エンジニア向けコミュニティサイトを選ぶ際に注意すべきこと

多くのメリットがあるエンジニア向けコミュニティですが、自分に合わない場所を選んでしまうと、時間や費用を無駄にしてしまう可能性もあります。

参加する前に、以下の3つの点は必ず確認するようにしてください。

自分にマッチしたコミュニティか調べてから参加する

コミュニティと一言で言っても、その雰囲気や目的は千差万別です。

初心者向けの和気あいあいとした雰囲気のコミュニティもあれば、特定の技術を深く掘り下げる専門家集団のような場所もあります。

まずは、そのコミュニティがどのような層のエンジニアを対象とし、どのような活動を主に行っているのかを事前に調べることが重要でしょう。

コミュニティのWebサイトや過去のイベントページ、SNSでの発信内容などを確認すれば、おおよその雰囲気を掴むことができます。

自分の現在のスキルレベルや、コミュニティに参加する目的(例:技術を学びたい、人脈を広げたい、案件を獲得したい)と、コミュニティの特性が一致しているかを見極めて、自分が参加すべきコミュニティかどうかを判断してください。

費用がかかるかどうか確認する

エンジニア向けコミュニティには、無料で参加できるものと、月額会費などが必要な有料のものがあります。

Qiitaやconnpassのように、基本的な機能が無料で利用できるプラットフォームが多い一方、DMMオンラインサロンやStockSunサロンのように、クローズドで質の高い情報やサービスを提供するために有料となっているコミュニティも存在します。

有料のコミュニティに参加を検討する際は、その費用に見合った価値が得られるかどうかを慎重に判断する必要があります。

提供されるコンテンツの内容、メンターの質、参加できるイベントの種類などをよく確認しましょう。

無料体験期間が設けられている場合は、積極的に利用して、自分にとって投資する価値があるかどうかを見極めることをおすすめします。

今現在も活発に活動しているか確認する

せっかくコミュニティに参加しても、活動があまり行われていなければ意味がありません。

特にオンラインコミュニティの場合、開設はされたものの、管理者やメンバーが活動しなくなり、実質的に停止状態になっているケースも散見されます。

参加を検討しているコミュニティが、現在も活発に活動しているかを確認するには、以下のような点を確認すると良いでしょう。

- イベントの開催頻度:connpassやDoorkeeperで、直近数ヶ月以内にイベントが開催されているか。

- オンライン上の投稿:Slackやフォーラムなどで、最近の投稿ややり取りがあるか。

- メンバーの増減:メンバー数が継続的に増えているか、あるいは安定しているか。

これらの情報を確認することで、そのコミュニティがアクティブであるかどうかを判断できます。

活気のあるコミュニティに参加することが、新たな学びや出会いに繋がる鍵となるでしょう。

まとめ

以上、エンジニア向けのおすすめコミュニティや、コミュニティ利用者の体験談、利用するメリットなどについて詳しく紹介してきました。

エンジニアにとって、コミュニティに参加する価値は非常に高いと言えます。

これまで解説してきたような多くのメリットがあるため、成長やキャリアアップを目指すエンジニアの方は、可能な限り積極的にコミュニティへ参加した方がよいでしょう。

本気で未経験からエンジニア転職を目指すならRUNTEQ一択!

✅受講生からの評判が驚くほど良い

✅学習はハードだが未経験とは思えないほど高いスキルが身に付く

✅挫折させない万全なサポート体制が用意されている

✅採用面接で担当者に刺さるレベルの高い「ポートフォリオ」を作成できる

✅給付金を使えば実質約13万円という格安料金で受講できる

\ もちろん勧誘行為は一切なし! 相談だけでもOK! /

実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!

週1~3日からできる副業案件多数!!

フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!